Pflanzentag Wörthsee 2024

Pflanzentag Wörthsee 2024

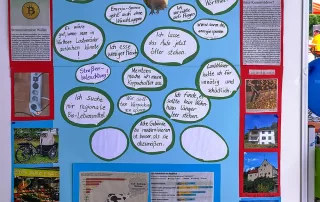

Am Sonntag den 14. April fand bei hochsommerlichen Temperaturen der Pflanzentag, die Pflanzentauschbörse Wörthsee am Rathaus statt. Die Initiative Artenvielfalt war mit einem Stand vertreten, an dem viele Gartentipps gegeben wurden. Auch die Unterschriftensammlung für Tempo 30 fand weitere Unterstützerinnen und Unterstützer.