Wörthsee soll kahler werden

Wörthsee soll kahler werden

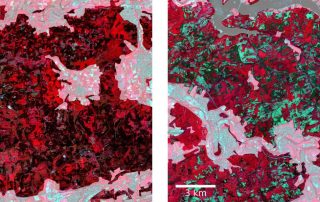

Die Nachverdichtung der Bebauung in Wörthsee läuft. Alte Villen mit ihren Gärten müssen klotzigen Appartmentbauten weichen.

Die Gemeinde Wörthsee wird zugebaut. Foto: D.M.

„Unser Dorf soll schöner werden“

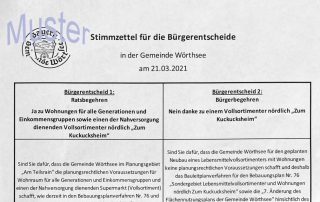

Unter diesem Titel wurden früher ländliche Gemeinden […]